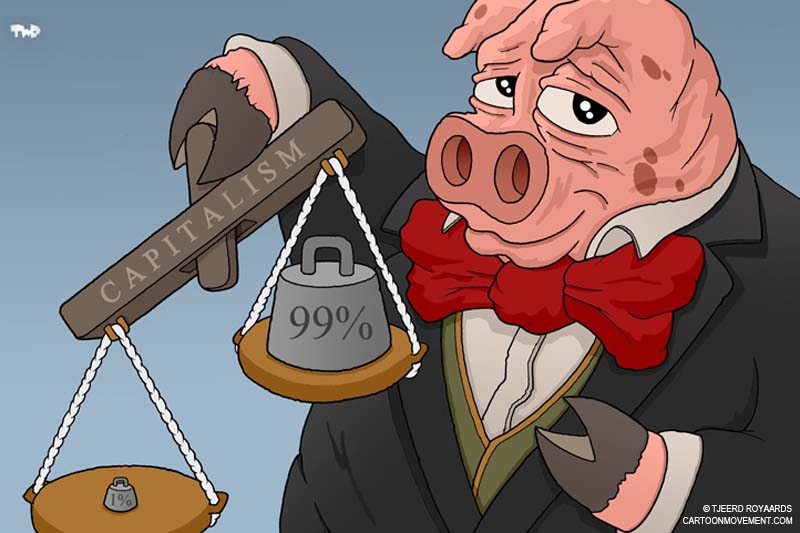

Apa Maun dan Apa Main berdebat kembali di warung kopi. Hari itu, Apa Maun membaca koran terbitan pagi. Ia penasaran dengan tulisan tentang kapitalisme. Di sana ditulis, kapitalisme adalah orang yang menganut paham bahwa segala sesuatu diukur dengan uang, semua bisa dibeli.

“Kalau ini benar, maka suap menyuap adalah tindakan benar dalam pandangan kaum kapitalis, itu sikap salah besar,” kata Apa Maun pada Apa Main.

“Tidak ada istilah suap menyuap, itu cuma cara memperlancar bisnis, jika semua diukur dengan uang maka jabatan termasuk barang dagangan untuk mendapatkan uang lebih banyak,” sanggah Apa Main yang baru mengikuti pelatihan tentang cara melobi sebuah proyek atau sebuah jabatan.

“Kau jangan memburukkan orang lain, kapitalisme tidak ada hubungannya dengan pemerintahan, apalagi pemerintahan kita bersyariat, bukan urusan pemodal,” sanggah Apa Maun.

“Kapitalisasi kini sudah masuk ke segala lini. Orang Aceh zaman ini sudah diajarkan menjadi kapitalis sejak masih bayi merah?” jelas Apa Main, meyakinkan Apa Maun. Dia membayar minuman keduanya.

“Kau jangan memburuk-burukkan budaya Aceh!” Apa Maun bersuara geram, tapi tidak berani memperlihatkan kemarahan karena Apa Main telah membayar teh yang ia minum.

“Ini bukan menjelekkan. Tapi lihatlah, bayi-bayi merah dan anak-anak sekarang, setiap dibawa oleh ibunya kepada kerabat, sering dipergenggamkan lembaran uang,” kata Apa Main, seraya bangkit dari kursi, ingin keluar kedai kopi itu.

“Kau benar, dulu hanya butiran beras dan air garam dengan sedikit seumpeuna. Gawat memang, pemberian uang kepada bayi merah dan anak-anak bayi itu memang ajaran untuk menjadi kapitalis dan materialistis. Kenapa kau bisa tahu itu, kau memang sudah lebih pandai,” Apa Maun bangkit menyusul Apa Main.

“Karena aku kini berpegang pada prinsip kapitalis. Hanya kapitalis yang tahu cara kapitalis.”

“Kau memang sudah tersesat,” simpul Apa Maun.

“Biasanya kau marah padaku jika berdebat denganmu, tapi kali ini tidak, kan? Kau marah tapi kausembunyikan karena aku tadi mentraktirkan kau minum teh,” kata Apa Main.

Apa Maun tidak berkata apa-apa lagi, ia terheran dan menunduk, malu, melihat Apa Main meninggalkan warung itu. “Berarti aku juga sudah mengikuti kapitalis? Uang memang berkuasa,” Apa Maun manggut-manggut.

“Kau sudah tersesat, Main!” teriak Apa Maun seraya menuju sawah. Ia mengingat-ingat, urusan-urusan dengan orang lain lebih mudah terlaksana jika sering minum bersama, dan yang lebih mendominasi kekuasaan adalah yang sering mentraktir, termasuk surat-menyurat cepat selesai, nilai rapor anak-anak lebih baik jika sering mentraktir guru-guru mereka, masalah melanggar hukum juga diringankan kalau penegaknya adalah teman.

Ketika mau turun ke sawah, di pinggir jalan itu ia dihadang Apa Seuman dengan wajah memerah, berkata-kata dari atas sepeda, tanpa sempat turun. “Maun, tadi aku ke kantor gampong. Birokrasinya celaka. Orang yang jujur sepertiku harus menandatangani dokumen palsu, mengakui melakukan sesuatu yang tidak kulakukan, mengakui membeli sesuatu yang tidak kubeli, semuanya agar uang bisa dicairkan,” kata Apa Seuman, lalu mendayung sepeda lagi.

“Celaka, kapitalisme dan materialisme telah merambah semua lini di gampong ini,” Apa Maun membatin seraya memandang Apa Seuman berlalu, dan menyadari bahwa kenyataan yang ia bantah terlalu kokoh.[]